ロードバイクに乗るときの必需品のひとつにパンク修理キットがあります。

もしも出先でパンクしたら、修理しないと帰ってくることが出来なくなってしまいます。

自分自身はバイクジャージの後ろポケットに修理キットを入れて出かけます。

以前(20年以上前)はロードバイクの場合、チューブラータイヤが主流だったため修理キットの代わりに予備タイヤを携行(サドル下にバンドで固定)していましたが、クリンチャーの場合修理キットが必要になります(念のために予備チューブを2本携行していますが、それでもパンクしたときやタイヤに穴が開いたときのために)。

クリンチャーのロードバイクには2011年ごろから乗っていますが、パンクしたのは運がいいのか1回のみです。

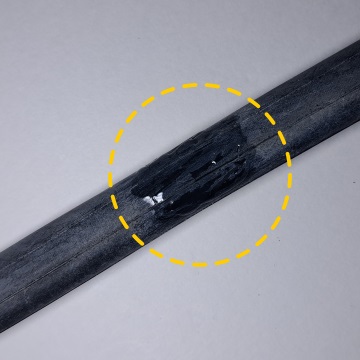

そのときのパンクしたタイヤとチューブが下の写真です。

やや大きめの石を踏んでしまい上のように裂け、リムにも打痕が入ってしまいました(幸いにも転倒はしませんでした)。

もしもパンクしたらチューブは携行している予備のチューブに交換し、タイヤに修理パッチを貼って対処するよう考えていましたが、パッチがタイヤの内側になかなか貼り付かず、最低限チューブがタイヤの裂け目からはみ出さなければどうにかなると思い、不完全な接着でしたが何とか帰ってくることが出来ました(自宅まで残り3km程だったのも運がよかったと思います)。

後で調べてみたところ、そのパッチはチューブ用でタイヤには使えなかったようです。

そもそもタイヤ用とチューブ用があることすら認識がありませんでした(共用だと思っていました)。

今後もパンクすることはあると思うので、現在携行しているパンク修理キットを使い、練習の目的でパンク修理作業をしてみたいと思います。

また、タイヤ及びチューブ交換のときチューブの貼り付き防止のため”タイヤパウダー”を使用していますが、この場合パッチがきちんと貼り付くのか確認してみたいと思います。

今回行うことは以下の通りです。

- タイヤパウダーが付着した”チューブ”にパッチは貼り付くのか

- タイヤパウダーが付着した”タイヤ”にパッチは貼り付くのか

- ”タイヤ”に”チューブ用パッチ”は貼り付くのか

修理に使用したのは以下の商品です(寸法は実測値)。

チューブ用修理パッチ

TIPTOP チューブパッチΦ16mmおよびゴムのり(加硫剤)5g

ここで”加硫剤”という聞きなれない言葉が出てきましたが、加硫剤とは一般的な接着剤と違いゴム同士を分子レベルで結合させるもののようです。

詳しくは”加硫”で検索してみてください。

タイヤ用修理パッチ

TIPTOP タイヤ用リペアパッチ27mm×27mmおよびタイヤパッチ用セメント(加硫剤)4g

また、修理パッチの貼り付け手順は以下の手順で行います(商品に同梱の取扱説明書に基づく)。

- 修理する部分(穴)の周りを紙ヤスリで粗めにこする

- ゴムのリ(加硫剤)をパッチより広めに塗る(タイヤ用は約5分乾かす←この商品の場合)

- パッチの剥離シートをはがす

- パッチをまんべんなく圧着する

- パッチ上面のセロファンをはがす

ここからは実際のパンク修理作業になります。

タイヤパウダーが付着した”チューブ”にパッチは貼り付くのか

上の修理手順に従い作業を進めます。

1.紙ヤスリでこする

*写真ではわかりにくいですがチューブに小さな穴をあけてあります

2.加硫剤を塗る

*この商品の場合乾燥時間は不要です

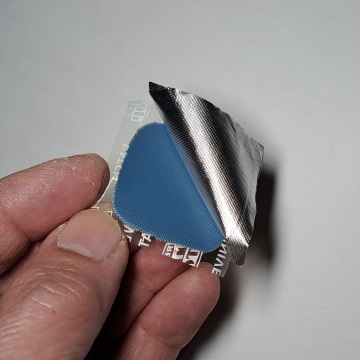

3.パッチのアルミシートを剥がす

4.パッチを圧着する

5.セロファンを剥がす

6.修理完了

紙ヤスリでこするのは、本来は表面を粗くして接着しやすくする(接着表面積を増やす)ためですが、同時にタイヤパウダーを取り除くことができ問題なくパッチが貼り付きました。

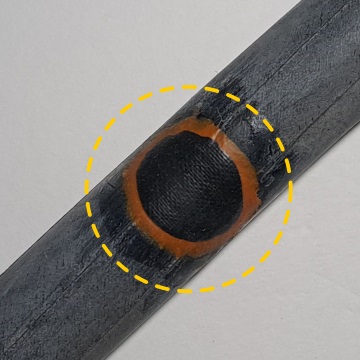

タイヤパウダーが付着した”タイヤ”にパッチは貼り付くのか

タイヤもチューブと同様に作業を行います。

1.紙ヤスリでこする

*チューブ同様タイヤパウダーが取り除けました

2.加硫剤を塗る(タイヤの場合ここでおよそ5分乾かす←この商品の場合)

*後でわかったのですが、下の写真では加硫剤の量、面積とも不足していたようです

3.パッチのアルミシートを剥がす

4.パッチを圧着する

5.セロファンを剥がす

*チューブのセロファンは中央から剝せますが、こちらは端からなのでパッチの縁が浮きやすいです

6.修理完了

加硫剤の量がやや少なく、面積もピッタリすぎたためパッチの縁の付きが完全とは言えない状態になってしまいました。

加硫剤は多めに塗り、出来ればヘラなどを使い均一に伸ばしたほうがいいと思います(出先ではサンドペーパーの裏を利用する)。

また塗る面積はパッチより明らかに大きめに塗ったほうが縁がきれいに付くと思います。

タイヤパウダーが付着していてもサンドペーパーで取り除けるので問題なくパッチが貼り付けられました。

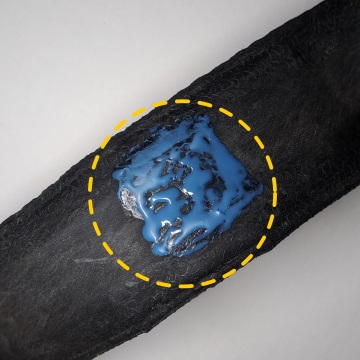

タイヤにチューブ用パッチを貼り付けたらどんな感じになるのか

上と同様の作業でタイヤにチューブ用パッチを貼った結果が下の写真です。

冒頭で、実際にパンクしたときチューブ用パッチがタイヤになかなか貼り付かなかったと書きましたが、今回は問題なく貼り付きました(ただし、製品が異なります)。

問題なく貼り付きはしましたが、本来はタイヤ用ではないのでタイヤ用パッチがない場合の応急処置としては使えるかもしれませんが、このまま使い続けるのはお勧めできません。

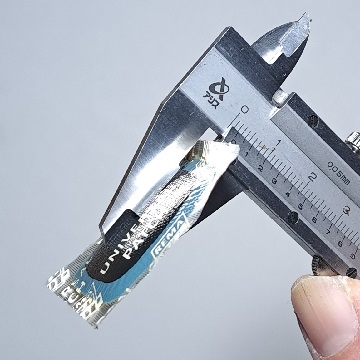

タイヤ用パッチとチューブ用パッチの厚さを測ってみましたが約倍ぐらいの違いがありました。

ゴムの性質や構造も違うと思われます。

チューブ用パッチは薄いためタイヤに使うと再度パンクする可能性が高くなります。

やはりタイヤにはタイヤ用パッチを使うのが正解です。

おわりに

今回は実際のパンクの現場ではなく自宅においてパンク修理の練習を行ったのでうまくできましたが、どのような場所でいつ起こるのかわからないのがパンクの怖い所です。

気象条件の厳しい中や暗い時間帯などでは冷静に時間をかけて丁寧にパンク修理をするのも難しくなると思います(バイクシューズを履いた状態だとパンク修理だけでなく、タイヤとチューブの脱着もやりにくいです)。

自分もそうでしたが、パンク経験のない方は古いタイヤやチューブで一度パンク修理を経験しておくといいと思います。

また、修理用パッチだけでなく予備チューブを携行されることをお勧めします。